「外気浴」「ととのう」という言葉を聞いたことはあるけど、実際にどうやってやればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

外気浴を自己流で行うと、まわりの人に迷惑をかけたり、「ととのう」と呼ばれるリラックス状態になれなかったりします。

この記事では、私自身の体験を交えながら、外気浴の必要性や正しいやり方、マナーなどを解説します。

椅子に座って休憩する「外気浴」は、サウナの気持ちよさを体感するための重要なステップです。

外気浴の正しい知識を身につければ、サウナの醍醐味である「ととのう」に一歩近づくことができるでしょう。

月間2万PV以上読まれているサウナブログ運営!

かいたくん

下町銭湯サウナの魅力を中心に発信する”サウナライター”です。サウナ歴は6年で、サウナ・スパ 健康アドバイザーの資格を持っています。30代で浅草在住です。

※本記事は外気浴のやり方を深堀りした記事です。これからサウナを始めようとしている方は、以下記事を先に読むと、より理解が深まるでしょう。

外気浴が必要な3つの理由

「サウナで熱くなった体を冷やす」までは、何となく理解できる方も多いと思います。

しかし、なぜ休憩する必要があるのでしょうか。

サウナに外気浴が必要な理由が3つあります。

- 自律神経のバランスを整えるため

- ととのう感覚を生むため

- 血圧を正常にするため

サウナを始める方からすれば、「ただ椅子に座って休むだけでしょ?」と思うかもしれません。

しかし、これから紹介する外気浴が必要な理由を知れば、外気浴の大切さを実感できるはずです。

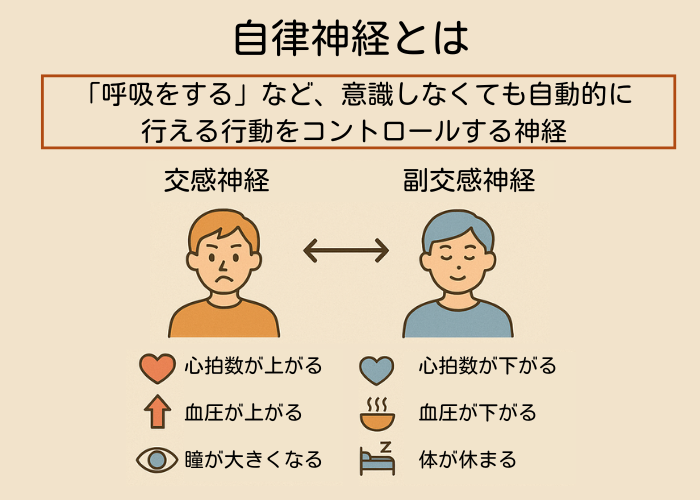

①自律神経のバランスを整えるため

外気浴は、「体をサウナに入る前の状態に戻す」ための役割を持ちます。

体をサウナに入る前の状態に戻すためには、「自律神経」が大きく関わってきます。

自律神経は、「交感神経」と「副交感神経」の2種類があります。

- サウナ水風呂に入る:交感神経が活発化(体が緊張状態になる)

- 外気浴をする:副交感神経が働く(体がリラックス状態になる)

この切り替えによって、自律神経のバランスが整い、サウナに入る前の状態にリセットされます。

もし外気浴をしないまま再度サウナに入ると、交感神経のスイッチが入ったままの状態になります。

そのため外気浴で得られる、「リラックスや疲労回復、ストレス軽減」といった効果も得られにくくなります。

つまり、外気浴は心身のスムーズな切り替えのために、重要なステップと言えるでしょう。

②ととのう感覚を生むため

サウナーが外気浴をする最大の理由は、「ととのう感覚を生むため」です。

この「ととのう」感覚は、外気浴をしているときに生まれやすいです。

ととのうを感じるメカニズムは、以下の通りです。

- 外気浴をすると、副交感神経が優位になりリラックス

- 同時にサウナ〜水風呂で分泌されたアドレナリンなどの興奮物質も体内に残っている

- 交感神経と副交感神経の切り替わりが絶妙に重なることで、ととのう

ととのうを言葉で表現すると、「ふわっとした浮遊感」・「頭がスッキリする感覚」・「多幸感」などが挙げられます。

ただしサウナ初めたてのときは、ととのう感覚をすぐに体験できないことも多いです。

③血圧を正常にするため

サウナに入ると、血管の収縮・拡張を繰り返すため、血圧にも影響を与えます。

「サウナ水風呂外気浴の1セットのなかで起こる血管と血圧の変化」は、以下の通りです。

| 血管 | 血圧 | |

| サウナ | 拡張 | 下がる |

| 水風呂 | 収縮 | 上がる |

| 外気浴 | 正常化 | 正常化 |

つまり外気浴は、乱れた血圧を平常に戻す役割もあります。

外気浴をしないと、自律神経の切り替えが不十分な状態で、血圧が元に戻るまで時間がかかる可能性もあります。

外気浴には血圧調整の役割もあり、安全にサウナを楽しむうえでも重要なのです。

正しく外気浴するための基礎知識4選

まずは、サウナを始める方が知っておきたい「外気浴の基本知識」を押さえておきましょう。

外気浴を快適に行うためのポイントは、以下の5つです。

- 場所や環境

- 椅子の種類

- 時間

- 思考法

- 水滴

これらのポイントを理解しておけば、初めての外気浴する方でも戸惑うことなく、リラックスしして過ごせるでしょう。

①場所や環境

施設によって、外気浴できる場所や環境はさまざまです。

基本的には、内湯・露天風呂に設置されている椅子に座って休憩することを「外気浴」と言います。

とはいえ休憩する場所が、内湯(屋内)なのか露天スペースなのかで、メリットとデメリットが異なります。

それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット | |

| 内湯での休憩 (内気浴) | ・水風呂から上がってすぐ休める ・気温が低い季節でも体が冷えない | ・リフレッシュ感が少ない ・空気がジメジメして暑さを感じることもある |

| 露天スペースでの休憩 (外気浴) | ・外気や風が体に当たり気持ちよさを感じられる ・ととのいやすい | ・夏や冬は休憩時間が短くなりがち ・混雑で座れないこともある |

注意点としては、内湯や露天スペースに椅子が設置されていないケースもあります。

その場合、浴槽の縁(ふち)など、ほか利用者の邪魔にならない場所で、工夫して休憩しましょう。

どこで休憩していいのかわからなければ、まわりのサウナーが休憩している場所を参考にすると安心です。

落ち着いて休憩できるのであれば、たとえ室内でも外気浴と同様のリラックス効果を得られます。

②椅子の種類

外気浴用に設置された椅子も、さまざまな種類があります。

代表的なととのい椅子の種類は、以下の4つです。

・一般的なプラスチック製の椅子

・派生系として、横幅が広く背もたれが深めの「アディロンダックチェア」がある。

・横長のベンチタイプ

・一度に複数人が座れる

・体重を預けることで角度を変えられる椅子

・アウトドアなどにも使われる

・メッシュ素材で水に濡れても乾きやすい

・座るだけで無重力状態を味わえる

・足を伸ばして、仰向けでゆったり座れる

・インフィニティチェアと異なり、角度は決まっている

・プラスチックと木の編み込みタイプがあり寝心地(柔らかさ)が異なる

極論、最初はどの椅子に座ってもOKです。

外気浴の目的は、心地よくリラックスすることなので、「自分が一番気持ちよく休める」と思える椅子に座りましょう。

ただしインフィニティチェアは、初めて使うときに少しコツが必要です。

インフィニティチェアを使いたい場合は、次の手順を意識しましょう。

- ロックレバーを解除:アームレストの付け根にあるレバーを上げて、背もたれを動かせる状態にします。

- ゆっくりリクライニング:椅子に深腰掛け、体重をゆっくり後方にかけると背もたれが倒れていきます。

- 角度を決めて固定:寝心地のよい角度になったら、ロックレバーを下げて固定します

※あえて固定しないで外気浴を楽しむサウナーも多いです。

インフィニティチェアに初めて座る際は、「ゆっくり体重移動する」のがポイントです。

正しく使いこなせれば、まるで宙に浮いたような極上の外気浴体験ができます。

③時間

外気浴の分数に、正解はないです。

「何分くらい休めばいいの?」と悩むかもしれませんが、最初は時間にこだわらなくても大丈夫です。

なぜなら、最初から「ととのう」感覚を体験できる方が珍しいからです。

私も最初は「ととのう」を実感できず、10回以上行って、少しずつ感じられるようになりました。

ただ、外気浴をやめるサインと目安時間については、以下のことを意識するとよいでしょう。

| 外気浴を止めるサイン | ・心臓のドキドキや心拍数が落ち着いたタイミング ・「肌寒い(熱い)かな?」と感じ始めたタイミング |

| 目安時間 | 5〜10分 |

サウナ経験者の外気浴の平均時間は、5分〜10分程度です。

そのため、初めのうちは5分程度、慣れてきたら10分ほど外気浴するとよいでしょう。

④思考法

外気浴中は考えごとをせずに、ボーッと過ごすサウナーが多いです。

外気浴中に仕事や日常生活のことを考えると、リラックスから遠ざかってしまいます。

とはいえ、「何かに意識を向けないと落ち着かない」と感じる方は、以下の方法を試してみましょう。

- 目を閉じて、風や体の感覚に意識を向ける

意識を自分に向けると、風が体に当たる感覚が心地よかったり、体がポカポカしてくる感覚を感じられたりと五感が敏感になります。

外気浴で大事なのは、頭と心を空っぽにすることです。

何もせずボーッとする時間を楽しみ、心身がふわっと解放されていく感覚に身を任せてみてください。

⑤水滴

椅子に座る前には、体についた水滴をフェイスタオルで拭きましょう。

これはマナーであり、快適に外気浴するために重要なポイントです。

体についた水滴を拭かずに外気浴するデメリットは、以下の通りです。

- 次に使う人が不快に感じる:椅子が水浸しになるから。

- 気化熱で体が冷える:水が蒸発するとき、まわり(体)の熱を奪って気体になる現象が起こり、体が冷える。

特に冬場は気化熱で、「すぐに外気浴をやめたい」と思うくらい体が冷えます。

そのため、しっかりと水滴を拭くことが、冬の外気浴を楽しむためのコツと言えます。

初めて外気浴をする方がやりがちなNGマナー2選

次に、初心者の方がついやってしまいがちな外気浴中のNGマナーを2つ紹介します。

- 使った椅子に掛湯をしない

- 椅子に座りながら寝る

知らずにやってしまいがちなNGマナーを理解し、周囲に迷惑をかけずに外気浴を楽しみましょう。

①使った椅子に掛湯をしない

外気浴で使った椅子は立ち上がるときに、お湯で軽く流すのがマナーです。

次に使う人が気持ちよく座れるよう配慮する、いわばエチケットです。

お湯で流さないと、自分の汗や体についた水滴が残っていることもあります。

そのまま放置すると、ベタつきや不快感などの原因になる可能性もあるため、必ずかけ湯はしましょう。

外気浴で使った椅子への掛水のやり方や注意点は、以下の通りです。

最初は忘れてしまうかもしれませんが、慣れれば自然にできるようになります。

かけ湯に慣れてきたら、目を閉じて静かに外気浴したい人を意識し、静かにかけ湯することも重要です。

これだけで、次に使う人やまわりで外気浴を楽しいんでいる人も気持ちよく過ごすことができます。

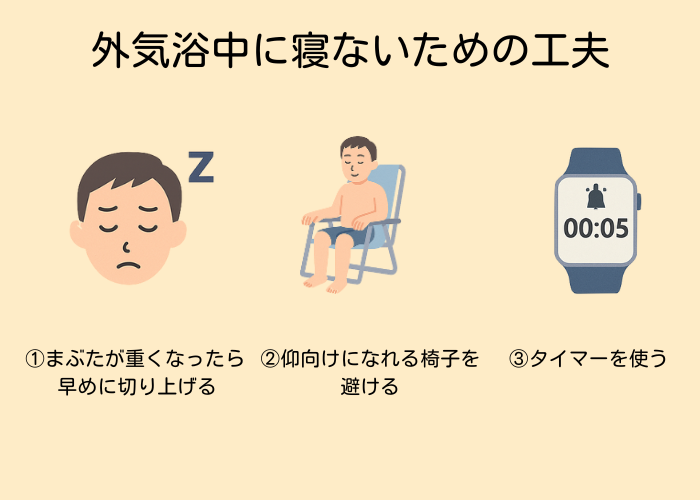

②椅子に座りながら寝る

「外気浴が気持ちよすぎて、ついウトウトしてしまった」なんてことはサウナーであれば、誰しも経験があります。

ただし、椅子で寝落ちしてしまうのはマナー違反です。

外気浴中での寝落ちがNGな理由は、以下の通りです。

| マナー面 | ・長時間椅子を占有することで ほかの人が休憩できなくなる ・いびきなどの音が静かに 休みたい人の邪魔になる |

| 安全面 | ・転倒や脱水、低体温症などの リスクが高まる |

外気浴スペースはみんなの共有スペースなので、自分勝手な行動でまわりに迷惑をかけないように気をつけましょう。

寝落ちを防ぐために、以下のような対策がおすすめです。

浴室に持ち込むタイマーは、「スマートウォッチ」がおすすめです。

以下のスマートウォッチなどは、音を鳴らさず、バイブレーションで設定した分数を通知してくれるため便利です。

まわりの方に配慮しながら、寝落ちを防げるため、買って損はないと思います。

季節別の外気浴テクニック4選

外気浴の気持ちよさは、季節によって変わります。

ここでは、「季節別で快適に外気浴するためのテクニック」を紹介します。

- 春

- 梅雨(雨)

- 夏

- 秋冬

それぞれの季節特有の悩みと対策を理解できれば、いつでもどこでも快適な外気浴が実現できるでしょう。

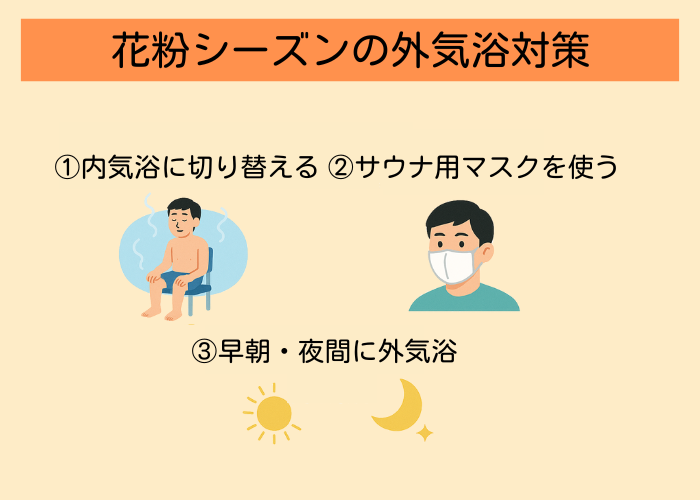

春

「春に外気浴すると、スギ花粉を吸い込んでしまい、花粉症が酷くなる」といった悩みを持つサウナーも多いです。

サウナに入っているときは、目の痒みや鼻詰まりの症状が出ることは少ないです。

しかし、帰路についた頃急に症状が出ることが多いです。

対策は、以下の通りです。

花粉症が重症化しやすい方は春はサウナのオフシーズンにして、別のリフレッシュ方法に切り替えるのもおすすめです。

梅雨(雨)

雨の日に外気浴をすると体が濡れるため、体温が奪われ、風邪をひくリスクがあります。

そのため、ほとんどのサウナーは、雨の日は無理せず内湯で休憩します。

とはいえ、露天スペースに屋根がある施設に行けば、雨の日の外気浴が可能です。

屋根付きの露天スペースがある施設は、以下の通りです。

- 溝口温泉 喜楽里(神奈川県川崎市)

- 亀遊舘(神奈川県横浜市)

- 改栄湯(東京都台東区)

なかでもおすすめは、「溝口温泉 喜楽里」です。

なぜならサウナ室・水風呂の温度がマイルドで、初めてでも入りやすいからです。

ほかの2施設も紹介記事を書いているので、気になる方はチェックしてみてください。

夏

夏は外気温が高いため、「暑くて外気浴したくない」という悩みも多いです。

夏でも外気浴を楽しむためには、以下のような工夫が必要です。

- 外気浴を短めにする

- 日陰スペースで外気浴

- 内湯の休憩に切り替える

- 早朝や夜間に外気浴をする

夏場は熱中症も心配なため、外気浴後の水分補給もこまめに行いましょう。

秋冬

寒い季節も、「寒すぎて長時間外気浴できない」という悩みを抱えるサウナーも多いです。

外気温が低いと、少し休んだだけで体が冷えて、「ととのう」前にギブアップなんてケースも少なくありません。

冬でも快適に外気浴をする工夫は、以下の通りです。

- 足湯に浸かりながら外気浴:足を温めながら休憩ができ、寒くても長めに外気浴可能。

- 体の水滴を拭く:気化熱による急激な体温低下を防ぐ。

- 椅子と足元への掛け湯:椅子と足元に掛け湯をするだけでも変わる。

- 内湯で休憩する:温かい環境でのんびり休むのもOK。

個人的には、「足湯外気浴」が一番おすすめです。

人によっては「外気浴の気持ちよさが少なくなる」と感じる場合もあります。

そのため、一度試して自分に合うか確認してみてから取り入れるか決めてください。

冬の外気浴に慣れてくると、「キリッと澄んだ空気が気持ちいい」と感じられるようになります。

寒さ対策を万全にして、冬サウナならではの外気浴も楽しんでみてください。

外気浴できる施設の探し方

サウナ初心者は、「どこの施設に行けば外気浴できるの?」と迷う方も多いでしょう。

そんなときに便利なのが、サウナ専門サイト・アプリの「サウナイキタイ」です。

条件検索を使えば、外気浴ができる施設を簡単に見つけられます。

具体的な探し方は以下の通りです。

特に銭湯では外気浴スペースのない施設も多いので、事前に調べておくと安心です。

まとめ

今回は、サウナ初心者向けの正しい外気浴のやり方とマナーについて解説しました。

「ととのい」はサウナの醍醐味ですが、初めてサウナに行ったときに必ず体験できるものではありません。

私自身も10回程度サウナと向き合って、初めてととのいを体験しました。

正しい外気浴のやり方を実践し、マナーを守れば、何回か通っているうちに、「これがととのうなのか!」と気付けるようになります。

サウナは正しい知識とマナーさえ身につければ、初心者でも楽しく利用できます。

外気浴まで含めた一連の流れをしっかり理解・実践し、楽しいサウナライフをスタートしましょう。